皆さまこんにちは、konnoです!

今回は、長期優良住宅について調べてみました。

なんとなく良いことは分かりますが、メリットやデメリットについて考えていきます!

長期優良住宅って?

無印良品の家は「長期優良住宅」です

長期優良住宅の根本にあるのは、「質の高いものを、手入れして永く大切に使う」という考え方。 長期優良住宅の認定制度は、日本人が本来もっていたモノへの接し方、住宅の住まい方を、現代に甦らせたものといえるかもしれません。 「無印良品の家」は、標準で長期優良住宅認定仕様。耐久性の高い建物であることはもちろん、各種の税制優遇、地震保険料の割引適用など、さまざまなメリットを受けることができます。

※床面積75m²未満、計画道路にかかる敷地など、条件が満たない場合は対象外となります。

無印良品の家より引用。

最近のハウスメーカーでは標準になりつつある長期優良住宅ですが、無印の家も長期優良住宅が標準です。

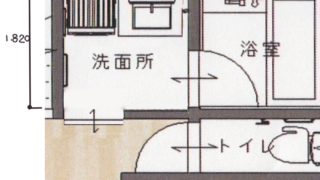

構造の安定 火災時の安全 劣化の軽減 維持管理への配慮 温熱環境 空気環境 光・視環境 音環境 防犯

以上の条件を満たした住宅が国土交通省からお墨付きをもらい。

税制が優遇を受けれるシステムです。

長期優良住宅メリット

税制の優遇が大きいです。

所得税の住宅ローン控除

借り入れした住宅ローンの、年末の残高の1%が所得税から控除されます。一般の住宅だと控除対象限度額は4000万円ですが、長期優良住宅なら5000万円(2014年以降に住み始めた場合)。10年間適用されるので、最大100万円ほどの差が生まれます。

所得税の投資型減税

長期優良住宅にかかった費用(上限500万円)の10%が、年末の所得税額から控除されます。

登録免許税の軽減

不動産を取得すると、登記の申請が必要になります。長期優良住宅だと、登録免許税が軽減されます。

不動産取得税の軽減

不動産を取得したときや、新築・増築したときに、不動産取得税がかかります。

長期優良住宅だと軽減率が大きく、(固定資産税評価額-1,300万円 )× 3%となります。一般新築住宅だと-1,200万円の計算です。

固定資産税の軽減

新築を建てたり、購入した場合は、3年間固定資産税が2分の1に軽減されます。

しかし長期優良住宅であれば、一戸建てなら3年→5年まで、軽減期間が延長されます。

このほか、フラット35Sといった、好条件の住宅ローンでの借り入れができます。

建物の資産価値

一般住宅は新築から10年経つと建物の資産価値は半分に。30年絶つと資産価値は0になり、価値は土地のみとなるそうです。

しかし、長期優良住宅は30年過ぎても建物に資産価値が残り、売買する際は価値のあるものとして扱われます。

長期優良住宅デメリット

長期優良住宅については「初めての家づくり講座」で無印の担当さんに説明してもらいメリットは十分理解しました。

ネットでも、長期優良住宅 メリット と検索をしたら、良い情報がたくさんヒットすると思います。

次はデメリットについて考えていきたいと思います。

申請に時間がかかる

長期優良住宅の認定を受けるには、さまざまな手続きが必要であるため、長期優良住宅としない場合に比べて設計・打ち合わせの、所要日数がかかります。

特に長期優良住宅についてノウハウがない工務店などでは外部に構造計算をお願いするので申請期間にもよりますが、

数週間から1ケ月以上の期間が余分にかかることがあります。

申請にコストがかかる

長期優良住宅の認定を受けるために費用がかかりますが、これは諸条件によりばらつきがあります。

まず、自身で申請する場合は行政へ支払う認定手数料が数千円~数万円かかります。

この金額は、行政によっても異なりますし、進め方によっても異なります。(一戸建て住宅の場合)。

さらに、ハウスメーカーや工務店、設計事務所が手間賃(作業料)を上乗せすることが多いですが、会社によって金額に開きがあって、

数万~数十万円になります。

無印良品の場合は16万円です。

ハウスメーカー・工務店等とのやりとり

長期優良住宅に対して積極的で、且つ手続きにも慣れているハウスメーカーや工務店で住宅を新築するのであれば、この点も心配は不要です。

ただ、ハウスメーカーによっては、長期優良住宅について詳しくない担当者も多く、非積極的な対応をとることも非常に多いようです。

そういった担当者に対して長期優良住宅を建築する交渉をして、疲れてしまったという書き込みをネット上でみました。

また、仕様だけ長期優良住宅の基準にあわせておいて、申請しない(認定をとらない)でおこうと提案される担当者もいるようです。

建築コスト増

長期優良住宅の基準に合わせることで建築コストが高くなることもデメリットと言えます。

でも、仕様をよくすれば建築コストが上がるのは当然のことで、その分、良い家が建つわけですから単純にデメリットと言わないかもしれません。

長期優良住宅の認定基準のなかには、今の新築住宅としては当たり前のことも多く含まれていて、あえて長期優良住宅にしなくともクリアしている項目がいくつもあるという住宅は多いです。そのような住宅の場合は、建築コストはそれほど上がりません。

完成後のランニングコスト増

よくネット上で、長期優良住宅の申請についてのデメリットとして挙げられるのが、完成後のランニングコストです。

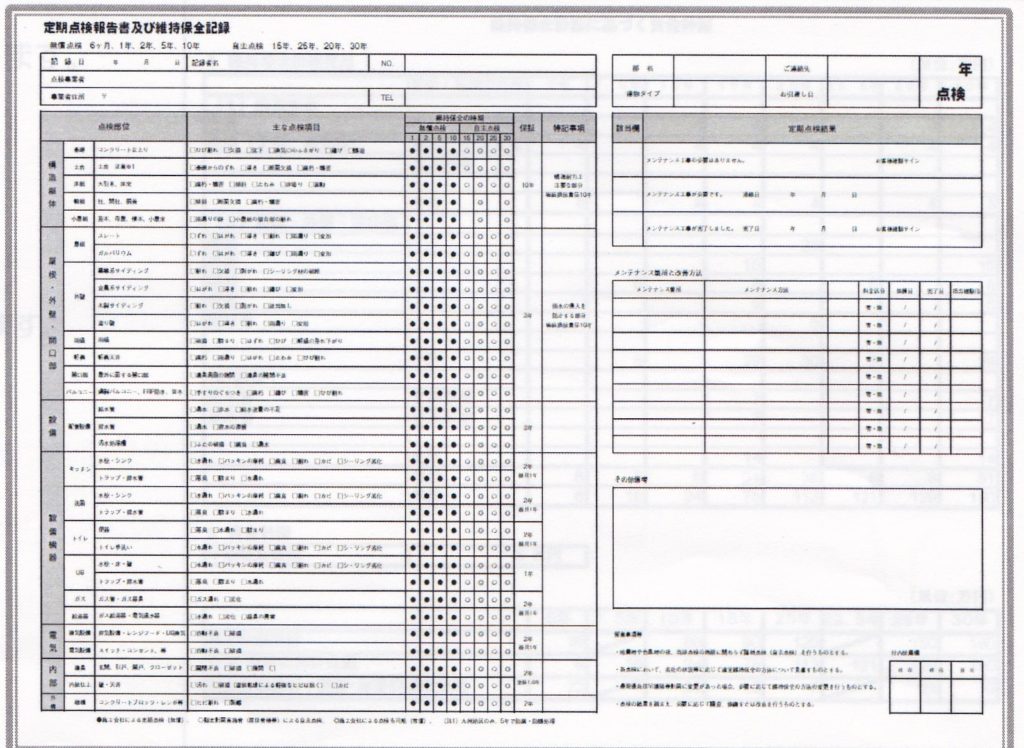

5年ごとに、点検、補修、修繕、交換など行った維持保全について記録を残す義務が発生することです。

維持保全の義務は一生と勘違いされている方が多いですが、正しくは30年です。

30年を過ぎれば、売買や相続をする人へ、維持保全の義務が発生することはありません。

点検、補修、修繕、交換の程度ですが、水回りの故障程度は必ず修繕する必要は無く。

雨漏りだったり、外壁が著しく破損して断熱効果が損なわれたり…。

一般住宅でも起こったら修繕するくらいの補修、修繕、交換のレベルです。

5年ごとに点検についても間違いが多いです。

無印の場合は10年まで点検が無料です。

それ以降の点検は1回につき2万円ですが、必ずしも無印や業者に頼まなくても良いんです。

チェック表に書いてある項目を 自分たちでチェックしたら、関係諸官庁から罰則を受けることはありません。

さいごに

長期優良住宅についての記事は極端なものが多く感じたので、私なにメリット、デメリットを公平にまとめてみました。

さて、次は税制の優遇が本当うにメリットと言えるのか、我が家の場合で計算してみました!

(こんな計算してる人少ないと思います(笑))

それを、まとめたいと思います。