3月5日より、先行造成工事がスタートしました。

先行造成工事は約2週間ほどで完了みたいです。

来週末には1度、造成工事が終わった土地を見に行きたいと思います。

さて、今回は間取りのお話です!

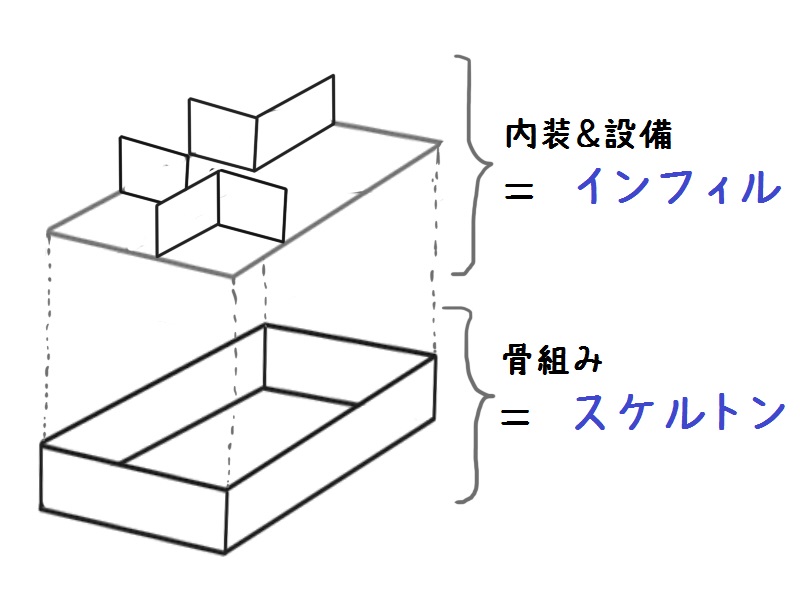

スケルトン・インフィルって、なーに?

本来、マンション等のRCラーメン構造を持つ建築物の耐用年数は、床材や壁材、造り付け家具、キッチン家具、水周りといった内装と比べ、著しく長い。

しかしながら旧来の日本の建築は、構造と内装を分けて考える事をしない場合が多く、結果として内装の耐用年数=建築物自体の耐用年数となる構造を招いてしまっている。

これは、イニシャルコストを省いた一部の木造建築の慣習をRC建築にも当てはめてしまった高度成長期の考え方が根底にある。

対して欧米諸国の高層建築では、数百年の耐用年数を誇る資産価値の高い戸建建築の考え方を応用し、構造体と内装の耐用年数を予め想定した建築がなされてきた。

スケルトン・インフィルの基本概念は、躯体はそのままで、外装内装を何度でも入れ替えられる建造物、という点にある。

スケルトン・インフィルはマサチューセッツ工科大学名誉教授のニコラス・ジョン・ハブラーケンが1960年代に提唱した「オープンビルディング」の思想より生まれたとされている。

難しく書いてありますが、

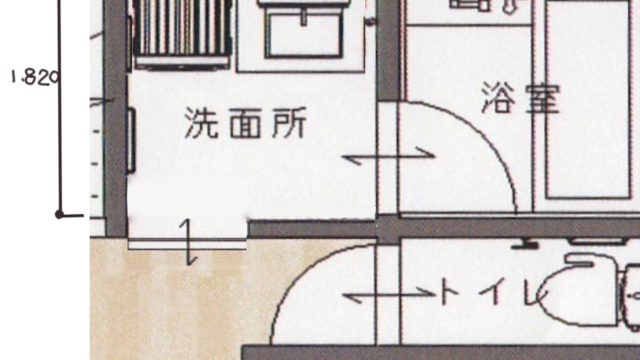

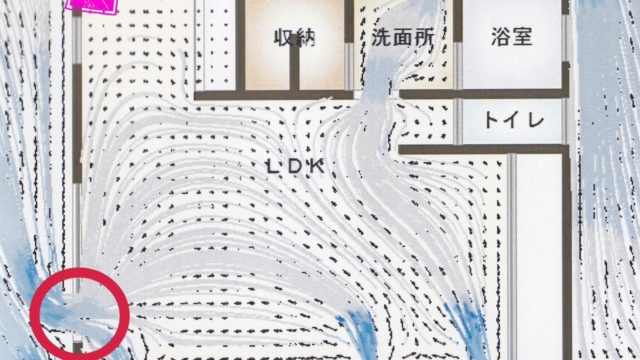

図で説明すると、こういう事です。

内装の壁は取っ払ってしまっても、構造上問題ありません。

ただし、耐震強度の問題無いように、

スケルトン(骨組み)が作られている必要があります。

スケルトン(骨組み)が壊れないかぎり、

インフィル(内装)は何度でも作り変えれます。

その時々のライフスタイルに合わせて、間取りを変えることが出来るという考え方です。

メリット

- 資産価値が低下しにくい(クセが無く、誰にでも使いやすい)

- 空間にゆとりがある

- 室内に構造上必要な柱や壁が無いので、整形の空間が出来る

- 将来のリフォームが安価で簡単に出来る

デメリット

- 施工できるハウスメーカーや、工務店が限られている

- ローコスト住宅と比較して価格的に不利な点

知名度の低さ

日本の一般住宅は、まだまだ木造住宅の割合の方が多いようです。

木造住宅の耐震基準は、

壁量計算を使って耐震強度を測ります。

壁量計算は、基準の広さあたり壁の数を数えて、必要数以上の壁があれば

耐震強度クリア!

ざっくり言うとそんな感じです。

(鉄骨造住宅は構造計算をして、耐震基準を満たすように作られます。)

壁量計算を採用している住宅は、構造上 撤去出来ない壁が出来てしまいます。

骨組みと、内壁を別々で考えている

スケルトン・インフィルが、なかなか日本に浸透してないのは

このへんが理由かも知れませんね。

無印良品の家はスケルトン・インフィル

無印良品の家が

木造住宅なのに、スケルトン・インフィルの間取りが出来るのは、

SE工法で構造計算をしているからです。

この辺の詳しくは、公式サイトをご覧ください。

耐震性|基本構造・性能|無印良品の家

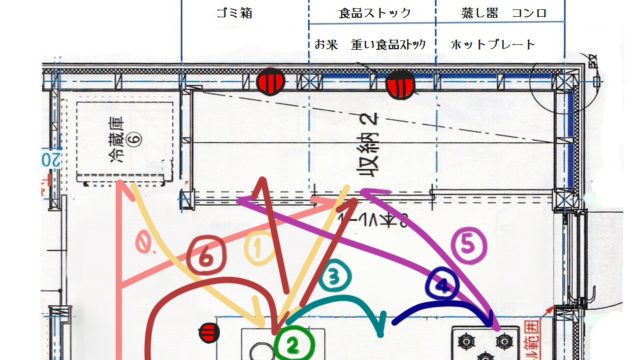

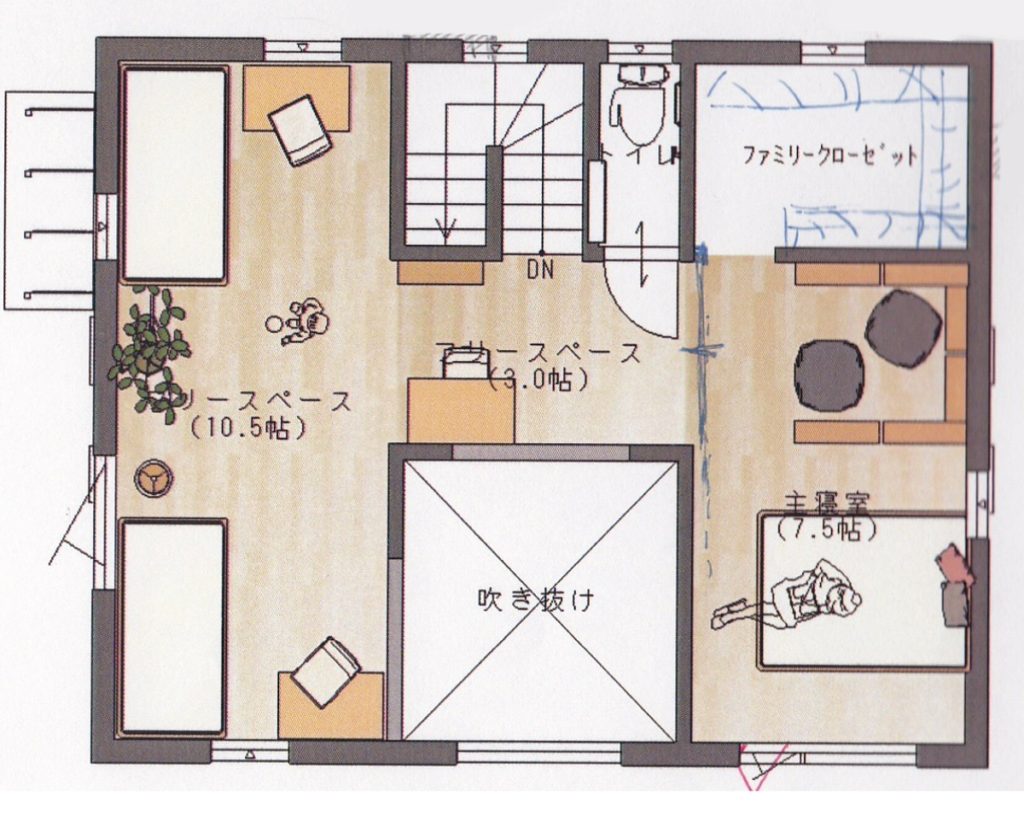

我が家の間取りも構造上、取れない壁(内装壁)はありません。

フリースペースは、

15年後子供達がプライベートが欲しいと言えば、扉を付けて収納棚と壁で仕切る事も出来ます。

25年先子供達が自立した後は

夫婦の寝室兼、フリースペースにも出来ます。

その際は寝室の本棚で仕切られた空間を取っ払ってもいいですね。

やろうと思えば、吹き抜けを潰して部屋にする事も出来ます。

自由な間取りが魅力的

昔ながらの日本家屋も、スケルトン・インフィルに似ているかもしれません。

6畳、6畳の和室は、襖を取れば12畳の広い部屋になって、親戚が来た時にも対応できる部屋に変わります。

最近出てきた言葉と思いきや、ご先祖様達は すでに実践していたみたいです。

狭い家だからこそ

限られたスペースで色々出来た方がお得ですよね。